「立つ・座る」がぎこちないのはなぜ?

STNR

(対称性緊張性頸反射)

という“発達の段差”

こんにちは。

のびのび広場エミタス代表の山口です。

川越市で放課後等デイサービス・

児童発達支援を行う中で、日々さまざまな

お子さまと関わっています。

「座っていると体がすぐ前に崩れてしまう」

「机に向かうと姿勢が保てない」

「体育座りや正座がどうしても苦手」

こんな子どもたちの様子を見て、

「落ち着きがないのかな?」

「姿勢が悪いんだな」

と感じたことはありませんか?

実はその背景には、STNR

(対称性緊張性頸反射)という

原始反射が関係していることがあります。

今回は、発達支援の視点から「STNRとは何か」

「残っているとどんな影響があるのか」

をご紹介します。

STNRとは?

STNR(Symmetrical Tonic Neck Reflex)

は、赤ちゃんの発達過程で一時的に

あらわれる原始反射のひとつです。

-

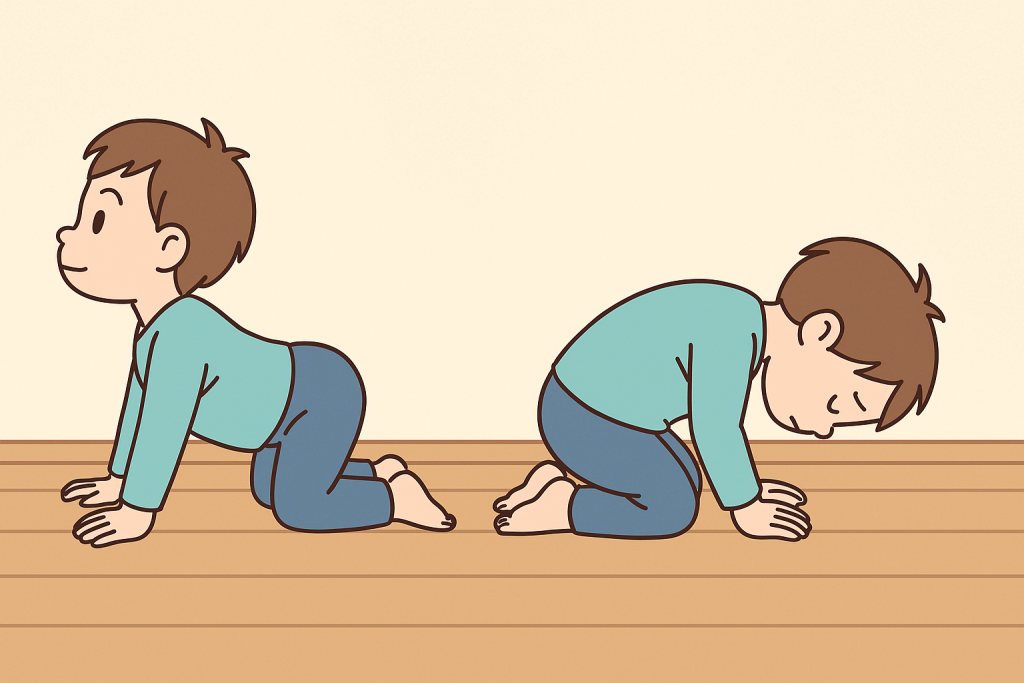

首を上に上げる → 腕が伸び、脚が曲がる

-

首を下に下げる → 腕が曲がり、脚が伸びる

という特徴があり、生後6〜11か月ごろに

出現し、ハイハイなどの動きを通じて

自然に統合されていきます。

この反射が残っていると、

「首の動きと手足の動きが過剰に連動する」

ため、立つ・座るといった基本動作や

姿勢の安定が難しくなることがあります。

STNRが残っていると

出やすい様子

-

椅子に座ると体が前に崩れやすい

-

首を動かすと手足が一緒に動いてしまう

-

机に向かっても姿勢が続かない

-

体育座りや正座が苦手で落ち着きにくい

-

「立つ」「座る」「ハイハイ」などの基本動作でバランスをとりにくい

👉 こうした姿は「集中できない」

「だらしない」からではなく、

身体のコントロールが難しいために

起きている現象かもしれません。

学習や集中への影響

STNRが統合されずに残っていると、

授業や生活の中で次のような

困りごとにつながります。

-

授業中に姿勢が崩れて、すぐにうつ伏せになってしまう

-

ノートを書くときに上半身が沈み込み、片手で支えないと書けない

-

食事や読書のとき、首が下がってしまう

-

体幹が不安定で、机に肘をついて支えるクセがつく

つまり「集中が続かない」のは意志や

やる気の問題ではなく、身体の発達過程

でのアンバランスが影響しているのです。

支援やアプローチの工夫

放課後等デイサービスや発達支援の場では、

STNRが残っている子どもたちに

次のようなアプローチが有効です。

-

骨盤や背骨を安定させる体幹エクササイズ

-

ハイハイや四つ這いなどの再体験を遊びの中に取り入れる

-

首と下半身の過剰な連動をゆるめるゆったりした動き

-

座る・立つ動作の中でバランスを養う感覚刺激

子ども自身が

「まっすぐ保ちたいけどうまくいかない」と

感じている葛藤に寄り添いながら、安心できる

環境の中で整えていくことが大切です。

「姿勢のぐらつき」は

サインかもしれない

STNRが残っていると、子どもは無意識

のうちに「崩れてしまう体」と日々格闘

しています。

それは「だらしない」「頑張っていない」から

ではなく、身体がまだコントロール

しきれていないサインなのです。

大切なのは、まず

「そういう体の仕組みがある」と知ること。

そして「子どもが楽にできる動きや姿勢」を

一緒に見つけていくことが、

支援の第一歩になります。

次回は、重力に対する体の反応に

関わる反射「TLR」について

詳しく解説します。

川越市で放課後等デイサービス・

児童発達支援をお探しの方へ

のびのび広場エミタスは、埼玉県川越市

でお子さまの発達をサポートしています。

現在、笠幡教室・野田教室で療育を

行っており、的場教室は2025年11月

オープン予定です。

遊び・運動・食育を取り入れた療育で、

お子さまが安心して成長できる

環境を整えています。

見学や体験も随時受付中です。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

関連記事

-

2022.08.01 7月30日(土)川遊び

-

2022.03.05 3月5日(土)折り紙で飛行機

-

2022.07.11 7月11日(月)手作り楽器

-

2022.02.19 2月18日(金)気持ちを他者についたえよう

-

2022.09.22 9月22日(木)アイスマンを探せゲーム

-

2022.01.28 1月28日(金) 鬼のお面作り